いるからきなよ

インターネット越しの展示体験・共同体験を促す4作品を、YouTube Liveで展開し、1時間だけの個展を開催するシリーズ。具体的には、「ゴリ貝」「Alive」「openSE」「全部同じ顔だな」を展示し、参加者がインターネット越しにコミット、それを作家本人がファシリテーションする形で実施した。

インターネット越しの展示体験・共同体験を促す4作品を、YouTube Liveで展開し、1時間だけの個展を開催するシリーズ。具体的には、「ゴリ貝」「Alive」「openSE」「全部同じ顔だな」を展示し、参加者がインターネット越しにコミット、それを作家本人がファシリテーションする形で実施した。

鑑賞者の認知に起こる現象として、私たちの暮らす世界とは異なる、「コントロール可能な時空」を構築する作品。基盤となるのは、「空間スクリーン」という技術である。これは、特殊な回転体とプロジェクターを用いて、安価・簡易に、視域を限定しない裸眼立体視を実現するもの。「空間スクリーン」は、作者が投影原理を考案し、立体造形、及び金属加工を専門とする同僚と共に改良を進めてきたもので、東京藝術大学より特許出願中である。具体的には、3Dモデルを奥に向かって輪切りにし、それらを視聴者の目が追いつかない速さで特殊な構造体に投影することで、光の立体を構築するもの。こうして構築した立体に対し、さらに時間的な変化を与えることで、擬似的な時空を生み出す。視覚現象としての時空に踊る猿は、時間とは何か、空間とは何か、立体にとって質量とは何か、「見る」とはどういうことか、私たちが認識している世界とは何か、そして、存在とは何かを問いかける。また、視域を限定しない性質上、「皆で映像を取り囲んで観察する」というこれまでに無いアクティビティを実現する。

※本研究は、JST、COI、JPMJCE1308 の支援を受けたものです。

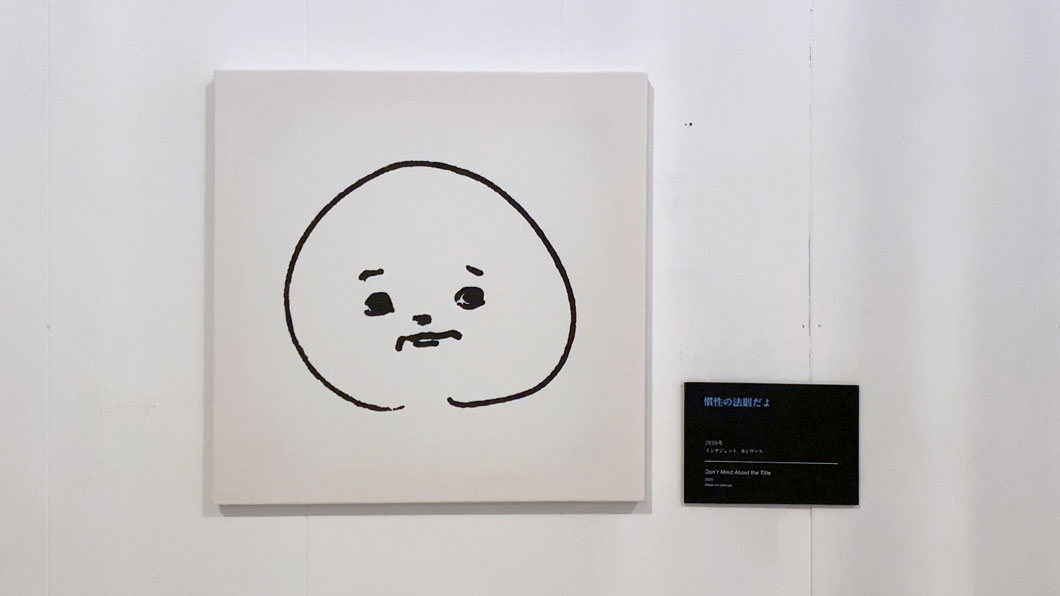

本作は、作者がふと描いた顔の落書きをキャンバスにプリントし、そのキャプションの作品タイトルを、来場者が自身のスマホから匿名で投稿できる仕組みである。ベースになるのは、顔の解釈投稿サイト「全部同じ顔だな」( https://onaji.org/ )で、その最新投稿がキャプションに都度反映される。気ままに更新・共有される鑑賞者ごとの解釈が、顔の正式な作品タイトルになることで、作家と鑑賞者が同じレイヤーに配置され、鑑賞者同士も相互に作用しながら、作品にコミットする全員が、共犯関係を結んでいく。

浮世絵師・歌川国芳が擬人化したユーモラスな金魚たちを通して、その自然観を体感してもらう巡回型展示。浮世絵のクローン文化財(先端技術による複製の浮世絵)、国芳金魚の顔はめペーパークラフト、猫に狙われる金魚の眼差しを体験できるVRから成る。特にVRについては、水瓶の底に沈めた360度カメラの映像に、アニメ化した金魚をリアルタイムに合成したものをHMDで見渡すことで、ひとりで楽しむ「没入感」とは異なる、みんなで楽しむ「場をつくるVR」を実現した。

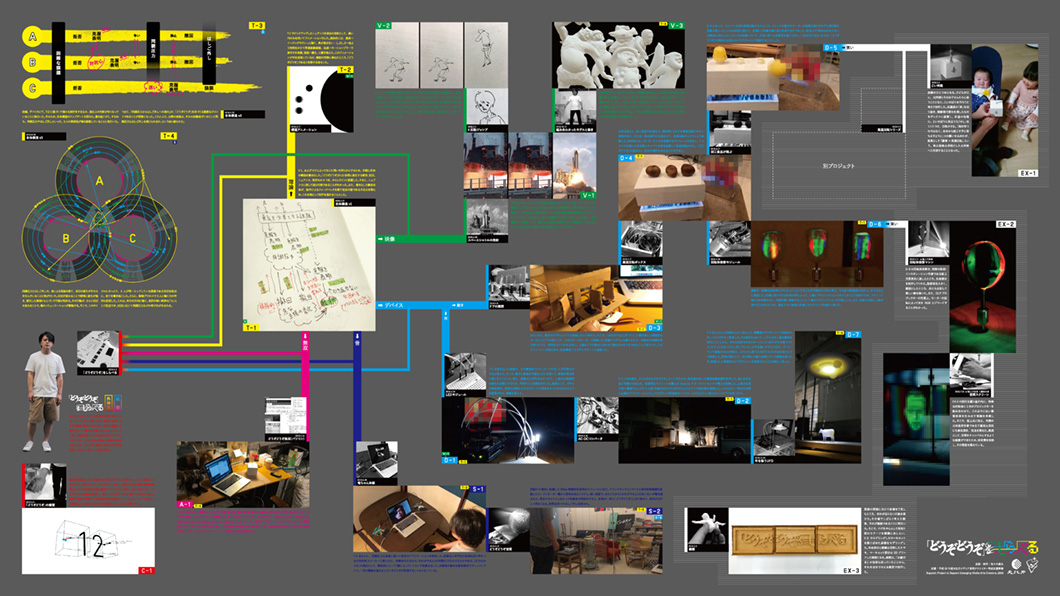

日本を代表するお笑いトリオ、ダチョウ倶楽部さんの代名詞的ギャグである、通称「どうぞどうぞ」がはらむおかしみを、理論化とそれに基づく実装の揺り戻しで、「制作につながる知恵」にするプロジェクト。実装は、メディアを問わない実装は、22点にのぼった。また、助成に採択され、3331 Arts Chiyoda(東京)、Y gion(京都)で個展を開催した。個展に際しては、科学コミュニケーターとのトークイベントを実施し、研究と制作の違いを検討した。

ウェブサイト

https://dozo-dozo.tech/

助成

平成30年度文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業

個展

「どうぞどうぞ」をしらべる 外神田 @ 3331 Arts Chiyoda

「どうぞどうぞ」をしらべる 祇園 @ Y gion

出展

ENCOUNTERS 平成30年度メディア芸術クリエイター育成支援事業成果プレゼンテーション @ Ginza Sony Park

SF=すこしふしぎ展 @ オリエ アート・ギャラリー