いるからきなよ

インターネット越しの展示体験・共同体験を促す4作品を、YouTube Liveで展開し、1時間だけの個展を開催するシリーズ。具体的には、「ゴリ貝」「Alive」「openSE」「全部同じ顔だな」を展示し、参加者がインターネット越しにコミット、それを作家本人がファシリテーションする形で実施した。

インターネット越しの展示体験・共同体験を促す4作品を、YouTube Liveで展開し、1時間だけの個展を開催するシリーズ。具体的には、「ゴリ貝」「Alive」「openSE」「全部同じ顔だな」を展示し、参加者がインターネット越しにコミット、それを作家本人がファシリテーションする形で実施した。

コロナ禍の到来によって、ビデオ通話や音声SNSといったオンラインコミュニケーションが活発化した。そんななか、オンライン授業やトーク配信におけるコミュニケーションは、話し手と聞き手に分かれ、両者のインタラクションは主にチャットなどの文字によるものとなっている。本作「openSE」は、こうした状況下で、聞き手が話し手に干渉できるトラフィックを増やし、0でも100でもないコミュニケーションを実現する目的で制作した。

具体的には、聞き手がリアクションや任意の言葉を送信し、話し手サイドで出力されるそれらの音源を、マイクやミキサーを通して皆で共有するウェブアプリケーションを構築した。入出力をウェブブラウザに実装することで、何らかのアプリケーションを導入する必要がなく、アクセシビリティを高めている点が特徴である。

実際に、大学の講義や各種トーク配信、オンラインワークショップなどに導入したところ、配信空間を皆でつくっている感覚があったという。これは、言語やスタンプといった視覚にもとづく情報処理と異なり、音声という迅速な刺激をもたらすメディアゆえに生まれる臨場感であると考えられる。また、音声は空間への介入度が高く、話者がリアクションを余儀なくされるため、聞き手の満足感を生み、更なる相互作用を促す。そうした特性により、ラジオ放送での導入においては、放送側からリスナー側への主導権の逆転がみられた。

openSEは、チャットやスタンプのような、記号を用いた「主張」とは異なり、音声を用いた「リアクション」を提供しているため、相互に影響し合う空間が生まれている。すなわち、バーチャル空間における「共同体験」を生み出す装置である。

言語は、認知処理を効率化して迅速な意思疎通を可能にする、利便性の高いコミュニケーションツールである。一方、そのセマンティックな解像度の高さゆえに、人間の個体同士の分断を深刻化させる側面を持つ。本作は、ツールの解像度を下げて、「誰かとつながっていたい」という想いのみに焦点を当てた仕組みである。

具体的には、ウェブブラウザを介して自身のマウスカーソルを実空間にワープさせ、そこに集う他の人々とリアルタイムにコミュニケーションできるウェブサイトを構築した。オンラインゲームのように、状況をクライアントで再現する仕組みと異なり、実際の時空を共有できるのが特徴である。

体験者からは、感触に関するフィードバックがあった。部屋を構成する各種部材にマウスカーソルを重ねると、それぞれの感触を得られた気分になったり、他者のマウスカーソルと重なる際、実際に触れ合ったような感覚や、コンフォートゾーンがあったという。また相互作用においても、追従や整列といったミラーリングを促していたことは興味深い。さらに、痕跡を残せる機能を付与したところ、一方の離脱によって残された側が、その痕跡の周囲を彷徨い、惜別を思わせる動きを示したのが印象的であった。

本作で確認された感触は、マウスカーソルという視覚的フィードバックと参加者の相互作用による身体感覚を司る脳機能部位の賦活と考えられ、いわば「触れ合う感覚のDX化」である。運動と痕跡の模倣は、群/種の保存を志向して好意を示し合う、生物の本質的な行動であり、こうした挙動がコンピューターネットワークを通して促進されたことは、作品体験そのものの電子化に重要な認知科学的基盤を提供し得る。

作品サイト

https://alive.salon

※PCから閲覧してください

受賞

東京TDC賞2022 入選

メディア

VOGUE JAPAN

NHKワールド『デザイントークス+』

コロナ禍に見舞われた2020年3月、非常勤講師として講義することになっていた授業が、全面オンラインになりました。学生の皆さんと実空間を共有できなくなったなかで発想したのは、「皆がオンライン越しにこちらの空間に直接作用する」仕組みをつくることでした。そこで授業中、先生である私のZoom背景にゴリラのポスターを設置し、それをウェブブラウザを介して遠隔から操作できる(ゴリラの目が光り、ほら貝の音が鳴り響く)ようにしました。これにより、空間を超えたコミュニケーションを可能にしました。

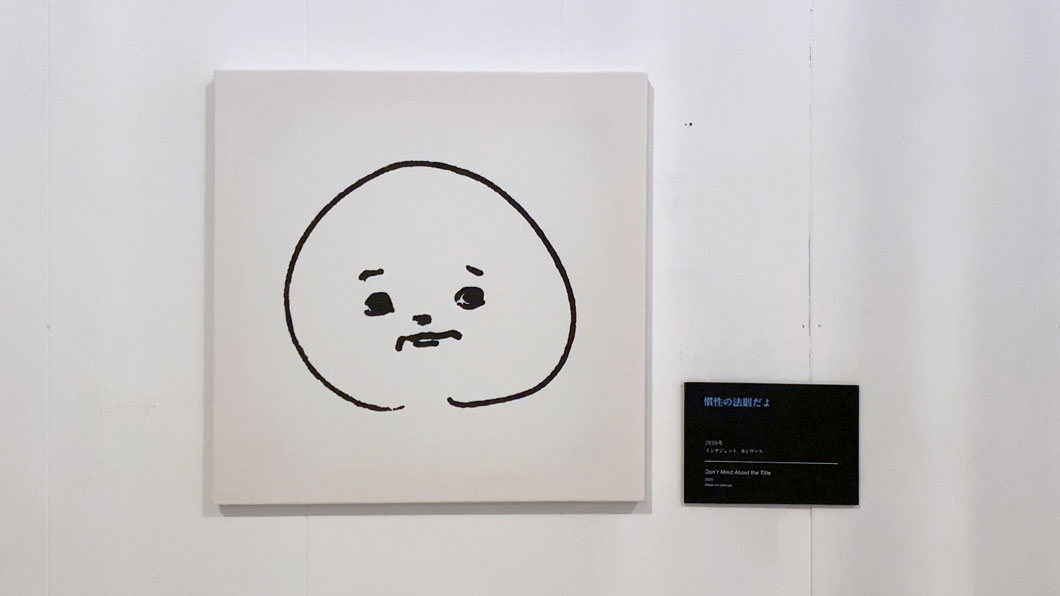

本作は、作者がふと描いた顔の落書きをキャンバスにプリントし、そのキャプションの作品タイトルを、来場者が自身のスマホから匿名で投稿できる仕組みである。ベースになるのは、顔の解釈投稿サイト「全部同じ顔だな」( https://onaji.org/ )で、その最新投稿がキャプションに都度反映される。気ままに更新・共有される鑑賞者ごとの解釈が、顔の正式な作品タイトルになることで、作家と鑑賞者が同じレイヤーに配置され、鑑賞者同士も相互に作用しながら、作品にコミットする全員が、共犯関係を結んでいく。